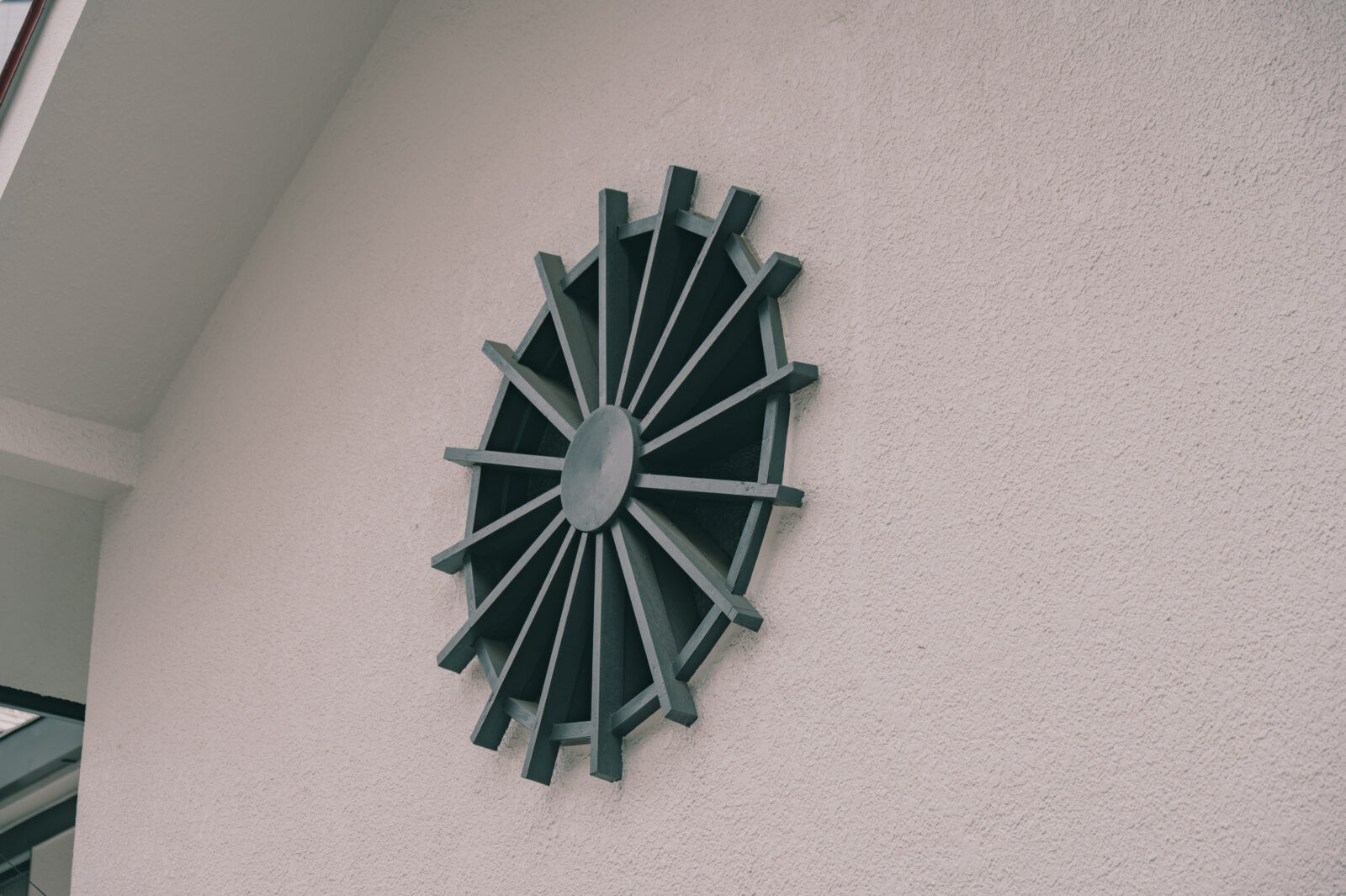

行人坂(ぎょうにんざか)教会は、1903年に創立されたプロテスタントの教会です。日本キリスト教団に属しています。北米の「会衆派(組合教会)」の流れをくむ教会です。JR目黒駅の近くに位置し、日曜日ごとに礼拝をしています。1963年に建てられた教会堂を大切に使っております。初めての方も礼拝にはご自由に参加可能です。皆様のお越しを心からお待ちしております。

牧師 関 智征(せき ともゆき)

礼拝の案内

主日礼拝

毎週 日曜 AM 10:30-11:30

教会が一番大切にしている礼拝です。日曜日の礼拝はどなたにも開かれています。毎週、神様への感謝と祈りをささげ、聖書に聴きます。

前方のスクリーンに聖書や賛美歌など表示しますので手ブラで参加可能です。服装もカジュアルな普段着でお越しください。初めての参加でも予約などは必要ありません。

*礼拝の雰囲気や内容をお伝えするため、礼拝説教のテキストや動画は<説教要旨・動画>にご用意しております。

アクセス

日本キリスト教団 行人坂教会

<所在地>〒153-0064

東京都目黒区下目黒1-4-1

<最寄り駅>JR山手線 /東急目黒線/ 東京メトロ南北線/ 都営地下鉄三田線「目黒駅」西口 徒歩 約4分。

目黒駅西口を出て三井住友銀行を正面にすると2つの坂があります。駅より行人坂(急な坂)を下って徒歩4分あるいは権之助坂(ゆるやかな坂)を下って徒歩5分のところに赤い屋根の行人坂教会があります。

<電話>03-3491-7365

献金

◯ゆうちょ銀行以外の銀行からの振込

銀行名:ゆうちょ銀行

〇一九(ゼロイチキュウ)支店

当座

口座番号 0064278

名義:日本キリスト教団行人坂教会

◯ゆうちょ銀行からの振込(振替) 00180―2―64278

名義:日本キリスト教団行人坂教会